전 시 명 : 이화여자대학교박물관 가을특별전 <근대회화> 대한제국에서 1950년대까지

전시장소 : 이화여자대학교박물관

전시기간 : 2014. 11. 15-2015. 4. 11

글 : 조은정(미술사학자, 미술평론가)

1876년 개항 이후 조선은 열강의 침탈 속에서 자구책을 강구해야 했다. 그리하여 제국(帝國)으로서의 꿈이라는 명(明)과 활조차 지니지 않은 채 제국주의의 맹수들이 우글거리는 외교적 세상에 노출된 암(暗)이 공존하는 공간이 탄생하였다.

일제 식민경영의 시기가 우리의 근대기와 맞물려 있음으로 인하여 서양화의 수용이 근대미술사에서는 주요 키워드가 된 적이 있었다. 교육, 과학이라는 명분 아래 외부에서의 영향이 근대를 가르는 주요한 지표처럼 깃발을 날려온 것이다. 하지만 축적된 연구 속에서 내재적 변화에 초점을 맞춤으로써 미술의 사건과 실상에 접근하여 갔다. 그 과정에서 가장 먼저 만나는 장벽은 자료의 일천함이다. 대한제국기의 주요한 작품으로 알려져 왔으나 이대박물관 내부 관계자 이외에는 접근할 수 없었던 작품들을 펼쳐 보이는 이번 전시가 얼마나 근대 연구에 중요한 획을 그을 것인지 굳이 설명이 필요치 않을 것이다.

공론의 장에 펼친 작품들

전시는 이대박물관 소장 회화를 기반으로 <근대회화의 태동:대한제국>, <근대회화교육의 탄생:서화미술회, 서화협회>, <근대동양화단의 발전:새로움의 모색>, <문인문화의 근대적 향유:금란묵회>, <서양화단의 형성> 등 전체 5개의 주제로 구성되었다.

사실 ‘금란묵회’ 같은 주제는 특정 대학 소속 박물관의 성격을 드러낸다. 이화여대를 이끄는 주요 인물인 이정애, 김활란이 서화동호회를 가진 데서 시작하였다는 ‘금란묵회’는 ‘단단하기가 쇠와 같고 아름답기가 난초 향기와 같은 사귐’이라 는 의미의 ‘금란지교(金蘭之交)’에서 이름을 정했다고 한다. 그럼에도 금란여고 등 이대 소속 학교의 명칭 등을 참고로 하자면 이들이 학교라는 서클 내의 일원으로서 묵회를 결정한 것을 부정할 수는 없을 것이다. 이들은 근대기 이름높은 서화가들인 손재형, 김윤중, 이상범, 김용진, 김은호, 이병직, 황성하 등을 불러 강의케 하였다. 문인들의 시사(詩社) 형태를 통해 한 직장에 소속한 교원들인 동양화가 안동숙은 물론이고 서양화의 김인승까지 가세한 것은 이들이 근대에 교육받고 자란 마지막 세대로서 전통방식의 교유를, 사회적 관계까지 연장한 것으로 볼 수 있겠다.

김용진의 <능상고절도>와 김활란의 <능상고절도>는 이 모임의 성격을 잘 보여준다. 초빙한 스승이 그린 것을 그대로 따라 그려보는 전통의 서화교육법이 살아 있고, 하지만 결과적으로 자신의 개성이 드러나는 근대적인 태도가 공존하는 금란묵회의 ‘그림그리기’를 보여주기 때문이다. 그런 가운데 김은승의 난초를 닮은 붓꽃은 고흐의 <아이리스>처럼 동서양의 모호한 경계를 보여주어 흥미로웠다.

(좌)능상고절凌霜高節, 영운 김용진(穎雲 金容鎭 1878-1968), 1950년대, 종이에 수묵담채, 134.7×34.2cm,

(우)능상고절凌霜高節, 우월 김활란(又月 金活蘭 1899-1970), 1956, 종이에 수묵담채, 131×34cm

전시는 계속하여 우리나라 서양화가 1호라고 일컬어지는 고희동의 <노승도>를 보여준다. 최초의 서양화가가 동양화가로서 활동하고 유화를 몇 점밖에 남기지 않은 것은 작가 개인의 서양화에 대한 태도에서 비롯된 문제일 것이다. 하지만 서양화가로서 살아남기 어려웠던 저간의 사정도 짐작할 수는 있다. 고희동은 애초에 서화인들 사이에 교유를 맺었고 심전 안중식이나 소림 조석진에게 배운 적도 있으므로 서화가였는데 서양화를 학습한 인물로 정의할 수 있을 것이다. 따라서 그의 작품은 전통의 동양화에 기반하여 서양적 요소 즉 명암이라던가 준법에서 자유로운 붓의 사용을 특징으로 한다. 사진을 도입한 초기 화가들의 한 사람인 황철, 김진우, 지운영의 그림은 근대기 담묵의 서화세계를 설명하기에 족해 보인다. 특히 지운영의 작품 두 폭은 그림에 담은 마음을 논하기에 충분해 보인다. 오동나무에 기다란 다리를 얹은 봉황의 유려함과 천길 아스라하고 힘이 넘치는 적벽의 기상은 근대기 시각의 새로움을 보여준다. 점과 같은 둥근 달과 우측의 세로로 벋어내린 절벽은 칸딘스키가 주장한 <점, 선, 면>의 구조를 설명하기에도 충분할 것이다.

노승도老僧圖, 춘곡 고희동(春谷 高羲東 1886-1965), 1950, 종이에 수묵담채, 130×66cm

한편 김은호의 여인상은 이당 채색인물화의 특성을 가감 없이 보여준다. 자잔한 꽃나무 아래 목덜미가 드러난 새초롬한 표정의 여인은 근대기 유입된 일본화의 영향을 가감 없이 보여준다. <화미조도>는 고운 채색이 정밀묘사 수준인 데 반해, <응도>는 울울한 물결과 암석의 거침, 위엄 넘치는 매의 발톱 등이 어우러져 강한 힘을 내보인다. 몇 점의 작품 속에서 이당을 간취할 수 있는 것이다. 그에 필적할 청전 이상범의 산수 두 점 중 1958년 작은 청전 특유의 까칠한 붓질과 더불어 습윤한 그늘이 조화로워서 봄날의 새로운 정취를 보여준다. 김활란의 60세 생일을 축하하여 그린 것으로서 이화여자대학교의 정경을 담은지라 스며드는 먹의 기운을 이용하여 부드러움을 강조하였는지도 모르겠다.

화미조도畵眉鳥圖, 이당 김은호(以堂 金殷鎬 1892-1979), 1926, 비단에 채색, 130×43cm

응도鷹圖, 이당 김은호, 20세기 초반, 종이에 채색, 127.5×32.7cm

<근대동양화단의 발전:새로움의 모색>과 <서화미술회, 서화협회>를 구분하여 공간을 배분함으로써 전시 구성의 항목별 배열이 모호해진 감이 있다. 이들의 시대와 작가가 겹치기 때문이다. 하지만 대학박물관이 당면한 ‘교육’에의 강조라는 점으로 이해하고 넘어간다면 그리 책잡을 일도 아닌 듯하다. 현재 한국사회에서 ‘대학평가 기준’에 들어 있지 않은 박물관을 이처럼 잘 유지하는 곳도 그리 많지 않기 때문이다. 4년제 종합대학으로 승인되기 위하여 박물관이 설치되어야 했던 시기에 생겨났던 대학박물관이 유명무실해진 곳이 부지기수인 데 비해서 이대박물관이 보여주는 전시의 지속성이나 규모는 타의 추종을 불허할 정도이기 때문이다.

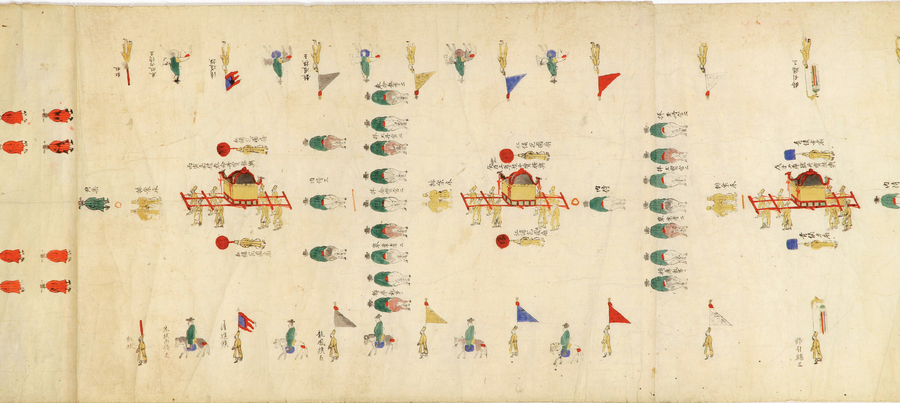

<대한제국동가도>의 기억, <명성황후발인반차도>의 현실

그럼에도 항상 이대박물과 전시실 한 구석에서 빼곰이 30센티미터 정도 몸을 열고 있던 채용신이 그렸다고 하는 <대한제국동가도(大韓帝國動駕圖)>를 욕망했었다. 저 기다란 두루마리를 펼쳐보면 얼마나 웅장하고 아름다운 대한제국 황제의 행렬이 눈앞에 펼쳐질까 하는 기대감을 떨칠 수 없었다. 하지만 박물관 외부인에게는 유리장 안의 두루마리였을 뿐. 그 그림을 너무 길어서 모두 펼칠 수 없는 관계로 이번 전시에서 3차에 걸쳐 부분적으로 보여주고 있는 것이니 감격스럽다라고 다소 소란을 떨어도 될 일이다. 그 첫 번째 드러냄이 황제의 행렬이 보이는 이른바 하이라이트 장면이니 더욱 그렇다.

대한제국동가도大韓帝國動駕圖, 석지 채용신(石芝 蔡龍臣 1850-1941), 19c 말~20c 초, 종이에 채색,19.51×746cm

채용신이 그렸다고 하는 <대한제국동가도>는 결론적으로 대한제국기에 그려진 것은 아니다. 연구자 송희경의 주장대로라면 대한제국을 선포한 1897년부터 1930년대 어느 어간에 이전의 작품을 모사한 것이다. 그리고 알려진대로 채용신이 그린 것이라 보기도 어렵다. 그럼에도 이 작품은 이전의 의궤도가 간직한 정렬과 행사의 자세한 사항을 그대로 담고 있다. 뿐만 아니라 다소는 경직되고 반복적인 예전의 의궤에서와는 달리 할기찬 사람들의 모습을 재현하는 데 집중하고 있다. 이 근대적 시각은 육필화가 이룬 쾌거이기도 하다.

이번 전시에서는 행렬의 중심부만 나와 있지만 예전의 상설전시에서 보여준 황토를 뿌리고 비질을 하는 행렬의 선두부분에서 분주한 민중들의 모습은 자못 흥미로웠었다. 그 뒤로 지나는 행렬은 이음새가 어긋나 있기도 해서 원래 화첩이었던 것을 두루마리 형식으로 다시 배접한 것을 알 수 있다. 인물 위에 세세히 관직을 적어 놓아 행렬의 순서를 알 수 있다.

말탄 기병이 재주를 부리는 기병취재(騎兵取材)에서 민중이 길을 닦는 도로수선(道路修繕)을 시작으로 경기감사와 한성판윤이 등장한다. 그리하여 전체 행렬은 경기감사대장선행진(京畿監使大將先行陣)에서 훈련영마병(訓練營馬兵), 훈련대장(訓練大將), 금군오마작대행진(禁軍五馬作隊行陣), 병조판서, 도승지(都承旨) 그리고 왕이 탄 행차를 표현한 연(輦), 오초군, 삼정승, 육판서 순으로 이어진다. 길고 긴 행령은 각각의 단위로 무리지어 이해할 수 있는데 인물들 상호간의 소통이나 행렬의 모임이 가깝고 멂이 있기 때문이다. 실지로 조선시대 의궤에서도 이러한 점이 있지만 인물들의 상세한 표정 등이 그들 구성원간의 친밀도를 강하게 드러내어서인지 더욱 눈에 띄는 것이다.

한마디로 <대한제국동가도>는 기로도라기보다는 감상용 회화이다. 예를 들어 황제의 황금색 포가 아닌 홍색의 포와 익선관을 쓴 왕이 어가에 앉아 ‘대한제국’이 아닌 ‘조선’ 왕의 거동을 보여주고 있지만 정작 왕보다 그 옆에 선 ‘시위무사’가 더 훤한 얼굴에 가벼운 미소를 짓고 있다. 이른바 ‘훈남’을 발견하는 즐거움 앞에서 탄성을 지르는 이가 어찌 학생뿐일까. 이렇게 생생한 인간의 감정을 드러낸 ‘작품’이 바로 <대한제국동가도>인 것이다. 연을 탄 젊은 왕과 옥륜을 탄 중년의 왕이 동시에 등장하는 점도 이 그림이 기록이 아닌 ‘기억’임을 드러낸다. 내가 보았던 장면 그리고 인간이란 이런 존재라는 것에 대한 이해가 스며있는 작품으로서 <대한제국동가도>를 평가할 수 있는 것이다. 그리하여 적어도 두 개의 가능성을 상상하며 작품 앞에 설 수 있으니 대한제국 시대에 조선 왕의 행렬을 기록한 그림 아니면 대한제국이 지난 어두운 시대에 과거를 기억하며 그린 그림일 거라는 가정이 그것이다.

‘기억’은 ‘기록’보다 사적이며 과거에 오늘이 삽입되기 마련이다. 그 오늘은 욕망의 다른 모습이기도 하여서 <대한제국동가도>의 바닥의 채색, 서양화법이 가미된 채색 등은 이 글미이 분명히 근대적 시각에서 생산된 것임을 알려준다. 망국의 설움을 안고 사는 식민지에서 왕실의 이름으로 자신들이 속하였던 과거를 회상하는 근대인들의 마음, 그것이 바로 <대한제국동가도>의 실체이다.

왜인 낭인들의 칼에 무참히 스러진 국모라는 세계 역사상 가장 어이없는 사건의 주인공인 명성황후는 시신이 없기에 고례에 따른 상례를 치루기 어려웠다. 게다가 아관파천으로 이어진 왕의 행보로 더욱 국가적 규모의 장례는 치루기 어려웠다. 일본에서부터 2012년에 환수된 <명성황후발인의궤>와 더불어 <명성황후발인반차도>는 1897년 명성황후의 국장 모습을 생생히 전하여준다. 여기에 몇 점 않 남은 사진 자료에 추기되는 사진이 이번에 개막한 배재학당역사박물관의 전시에서 “1895년 왕비장례식”이란 명칭의 사진으로 추가되었다. 시점에 대해서는 여러 실증이 필요하겠지만 이 즈음의 ‘왕비의 장례식’은 명성황후 민씨뿐이었으니 그의 장례식 사진으로 보아도 좋을 것이다.

명성황후 발인반차도明成皇后發靷班次圖 부분, 19세기 말, 종이에 채색, 원 그림 51.4×219.8cm

명성황후의 성대한 장례식에 대해서는 대한제국을 선포한 고종이 대한제국의 위용을 세상에 알리기 위하여 성대하게 치렀다고 평가되고 있다. 당시 한성법어학교 교장이었던 마텔의 묘소에서 이틀을 새우며 장례를 거하는 것에도 놀랐지만 행렬의 선두는 동대문 밖인데 후미는 아직도 대한문을 빠져나오지 못한 것에 놀랐다는 글을 통해서보더라도 이번 전시에 소개된 두루마리가 다 펼쳐질 수 없을 정도로 긴 행렬이었음에는 의심의 여지가 없다.

이대박물관 소장 <명성황후발인반차도>는 전통적인 의궤제작방식인 도장을 만들어 인물을 찍은 방식을 고수하고 있다. 그런데 그림 곳곳에 별지로 적은 “화철초롱 청령하홍(火鐵燭籠 靑領下紅)”과 같은 글씨를 붙여놓아서 교정을 위한 것임을 보여준다. 출판용의 의궤에 삽입된 반차도를 제작하기에 앞서 제작한 것임을 알 수 있는 것이다. 고종 비로 채택된 가마, 존호를 올린 가마 등과 평소 사용하던 거울, 세숫대야과 같은 일상용품을 앞세우고 장지로 떠난 황후의 가마에는 정작 그의 잘리었지만 남은 손가락과 옷을 넣었다는 속설을 떠올리며 대여를 들여다본다. 신체를 중시하던 전통사회에서 전혀 없는 것보다는 손가락이라도 필요했던 상황을 유추하며 정치와 전통의 의례 그리고 새로운 의식의 상관관계에 대해 생각한다. 무한히 반복적이고 현실감 없는 인물들의 끝없는 나열 속에서 1897년의 암울한 과거가 새로운 기운을 북돋우려고는 하였으나 성공적이지 못함을 그들도 알고 있었을 것이라는 현실로 다가오는 것이다.

서양적 아우라의 근대 공간

이대박물관 소장 근대기 서양화는 화단의 주요 아카데미즘 작가들과 그에 이은 추상미술의 기수들의 초기작을 통해 한국 서양화단의 형성과정과 양상을 유추케 한다. 명암과 원근법을 중심으로 한 서양화의 시각체계는 이미 태서법이라는 기법으로 수용되어 있었다. 근대기 서양화가의 내한에 이어 1915년 고희동이 일본 동경미술학교에서 유화를 전공하고 돌아와 우리나라 최초의 서양화가가 되었다. 김관호, 나혜석, 이종우, 도상봉, 김주경, 박광진, 황술조, 김인승, 심형구, 김환기, 박영선, 박상옥 등이 일본을 통해 서양화를 배우고 돌아와 서양화단을 형성하였다.

1910년대 일본 동경미술학교를 졸업한 이종우가 프랑스 유학에서 보여준 <독서하는 친구>는 인체 중심의 아카데미즘 양식과 근대기 독서하는 인물의 주제를 보여준다. 특히 화면 좌측 상단에 한글 ‘종우’와 ‘LEE’로 사인을 하였음에도 화면 우측의 벽지무늬처럼 자신의 한글 이름을 도안화하여 표현한 것은 매우 이채롭다. 작가의 자의식이 반영된 화면을 만나는 것이다. 아카데미즘 미술의 거두인 김인승의 <화실에서>는 그림을 그리는 ‘행위’를 연상케 함으로써 광복 후 여인좌상의 변화된 양상을 보여준다. 그의 인물상 습작과 드가의 발레수업을 모사한 작품 등은 한국 초기 서양화의 인상주의와의 친연성을 보여준다. 박영선의 <파리의 여인상>은 여인좌상이 프랑스에서도 줄곧 작가의 주요 세계였으며, 형태와 색채로 치환된 인물의 구조적 조형성이 목표였음을 보여준다.

독서하는 친구, 설초 이종우(雪蕉 李鍾禹 1899-1981), 1926년, 캔버스에 유채, 62.7×51.5cm

화실에서, 지연 김인승(池硏 金仁承 1911-2001), 1948년, 캔버스에 유채, 116.8×91cm

La Femme à Paris, 박영선(朴泳善 1910-1994) 1956년, 캔버스에 유채, 72×60cm

심형구의 1957년작 <풍경>은 조선미술전람회 출품작 <수변에서>를 연상하게 하는 풍경을 재현하고 있다. 현전하는 작품 수가 그리 많지 않은 심형구의 작품들 중에서 후기에 이르러 표현주의적인 필치가 더 강해진 것을 확인하게 하는 자료이다. 같은 시기 활동한 도상봉은 꾸준히 골동의 기물과 라일락을 화면에 담아온 작가이다. 이번 전시에 소개된 <궤와 병>은 각진 사물 두 개를 나란히 배치하면서 밝고 어두운 색의 대비와 형태의 조화를 꾀하고 있어, 화면 내부의 구성적 창조성을 보여준다. 자연적인 인물과 조선이 풍광을 담아온 박상옥의 <흰모란>은 꽃과 잎새, 그늘의 조화를 보여준다. 화면 전체의 평면성을 강조하면서 사물의 본질을 담는 작가의 노력이 경주된 여러 작품 중 하나이다. 탁자 위에 사과와 꽃, 석고상을 배치한 이수재의 <정물화>는 동양적 사유를 추상적 세계로 보여준 작가의 초기작으로서, 필치를 통해 내면화된 동양의 사유를 형상화하는 과정을 보여주는 작품이다. 전쟁 후 직면한 세계 미술 속에서 한국적 미술의 위상을 정립하기 위한 노력은 김환기의 노력은 달, 새, 호수에 비친 달과 같은 물체로 집약되는 <무제>에서도 확인된다.

풍경화, 운봉 심형구(雲峰 沈亨求 1908-1962), 1957년, 캔버스에 유채, 45×45cm

궤와 병, 도천 도상봉(陶泉 都相鳳 1902-1977), 1959년, 캔버스에 유채, 22.4×31cm

일본유학을 통하여 전개된 한국의 서양화는 일제강점기와 6.25전쟁을 겪으며 근대성과 세계성에 대한 인식을 보여주었다. 미의 이념은 작가에 따라 다르지만 시대에 따라 규격화하기도 한다. 근대기 초상화와 풍경에서 공유한 아카데미즘의 강력한 자장은 그 상대편에 있는 추상에의 욕구를 불러왔다. 광복 후 변화한 세계의 중심축을 인지하는 동시에 갑작스레 발발한 6.25전쟁을 통해 우리의 지정학적 위치를 가늠하게 되었고 1950년대 한국의 서양화는 바로 이러한 개념의 형상화과정을 드러내 보여주는 것이다.

흰 모란, 박상옥(朴商玉 1915-1968), 1958년, 캔버스에 유채, 36.5×44cm

정물화, 이수재(李壽在 1933- ), 1954년, 캔버스에 유채, 64.5×80cm

무제, 수화 김환기(樹話 金煥基 1913-1974), 1958년, 종이에 수채, 42.2×28.8cm

자신의 국토에서 부재한 것을 찾아헤매는 그 여정은 바로 미의 이념을 찾아 헤매는 상상의 공간이자 이념의 투쟁공간이었다. 그리고 이러한 양상은 대한제국, 그 시기에도 별반 다를 바 없었던 것이다.